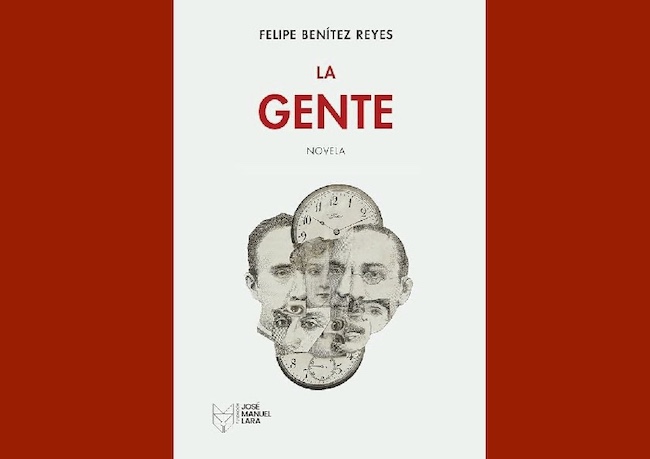

‘La gente’ de Felipe Benítez Reyes

Por Redacción

Ofrecemos a continuación el fragmento inicial de la nueva novela La gente, de Felipe Benítez Reyes.

LA MEMORIA es una habitación cerrada en la que caben un juguete roto y una ciudad entera, los imperios imaginarios que vagan por el aire como arquitecturas inestables de una pesadilla y el aletazo en el vacío de todos nuestros fantasmas, incluido –como principal- el que solemos ser ante nosotros mismos.

La memoria es también como un caleidoscopio. Por eso su fundamento es indeciso y todo gira en ella con el vértigo de un remolino de imágenes que no pueden quedarse quietas y que uno mira con el ansia de quien intenta retener la silueta de un relámpago.

Por su condición tornadiza, por su mecanismo imprevisible, la memoria se parece un poco –ya puestos- a aquel reloj de pared de la casa Junghans que coronaba la vitrina central de la farmacia Hermes y que un día dejó de funcionar durante más de una hora seguida, por mucho que Herminio de la Lastra, el titular del establecimiento, no paraba de darle cuerda con terquedad de autómata, y así a lo largo de más de treinta años.

“Este reloj no sé por qué no anda, y eso que es de fabricación alemana puntera”, se quejaba ante los clientes, y se encogía de hombros, abrumado por aquel misterio. Y volvía a darle cuerda. Y al poco el reloj volvía a pararse, como si mantuviese con el Tiempo un acompasamiento intermitente.

Una vez en que se lamentaba, en el casino, de su reloj sublevado, Fernán Barroso, que, a pesar de ser secretario del ayuntamiento y cronista oficial de la villa, se empeñaba en sacar punta burlesca a todo, le dijo: “Que se pare un reloj es normal. Lo alarmante es que se pare una máquina de movimiento perpetuo”, a lo que Andrés Machuca, profesor de latín, apostilló: “Perpetuum mobile”.

Cada mañana, nada más abrir, el farmacéutico miraba el reloj, por si durante la noche se había producido el milagro de su reparación espontánea, pero el milagro se resistía, conforme a la condición esquiva de los milagros.

Podría decirse, en suma, que Lastra mantenía con su reloj Junghans ese tipo de relación que se mantiene con un pariente trastornado con el que te ves obligado a convivir: un complicado punto intermedio entre la resignación y la desesperación.

A menudo, los enfermos que iban a comprar medicinas a la farmacia Hermes se quedaban mirando con sus ojos febriles e impacientes al farmacéutico hasta que terminaba de dar cuerda al reloj embrujado, sin comprender Lastra ni nadie por qué no andaba durante más de una hora seguida, a pesar de tener cuerda de sobra. “¿Y por qué no se compra usted otro reloj?”, le preguntaba alguno mientras el farmacéutico descifraba la receta de caligrafía críptica del doctor Figueroa, que escribía como si estuviese en medio de un terremoto. “Si este no anda porque no le da la gana”, y aquella era su pugna concreta con el tiempo.

Pero, aparte de ser un reloj que nunca anda bien, la memoria, decía, es un caleidoscopio. ¿Movemos ese caleidoscopio? El farmacéutico condenado a vivir pendiente de un reloj caprichoso está sentado con alguien en la terraza del Bar Central, y pontifica: “Si a usted no le hubieran dicho en el colegio que la Tierra da vueltas alrededor del Sol, usted pensaría que el Sol da vueltas alrededor de la Tierra. O incluso que la Tierra no se mueve, que sería lo lógico. Y yo otro tanto, ¿para qué voy a decirle otra cosa? Porque todos sabemos de eso lo mismo que los salvajes: lo que quieran contarnos los cuentistas del universo”, y llama al camarero con la mano. El camarero llega con su bandeja de acero inoxidable, redonda y abollada, arañada y brillantísima, como quien lleva un escudo. Cuando el camarero se para frente a la mesa que ocupan el farmacéutico y su acompañante, en la bandeja se estampa el reflejo violáceo de unos jacarandás movidos por el viento. Durante unos segundos, la bandeja parece una plataforma alucinatoria en la que se manifestaran figuraciones variables: un espejo mágico.

Durante la guerra, Herminio de la Lastra sirvió en el cuerpo sanitario con galones provisionales de alférez. Salvó vidas, al contrario que la persona que, en este momento detenido en el tiempo, está sentada junto a él en la terraza del Central, evaluando el grado de frescura de las gambas: Eligio Rendón, gerente de Seguros La Mundial, tesorero de la cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Caída y, unos años atrás, voluntario en un par de cuadrillas de fusilamiento a cambio de una gratificación en metálico y de un ascenso a cabo furriel.

Ambos congeniaban: cada vez que uno soltaba una nadería o incluso una majadería, el otro abría los ojos con una admiración entre sorpresiva y gozosa, como si su amigo acabase de proclamar que había descubierto un planeta desconocido o la cámara más recóndita de una pirámide.

Eligio Rendón tenía una cicatriz ondulada en la mejilla izquierda porque de niño se estrelló contra una alambrada de espino mientras perseguía a una perdiz en la finca familiar, allá en el pago de Tehigo Alto, donde su abuelo materno practicaba el arte de la halconería. Herminio de la Lastra, por su parte, tenía una cara de rasgos aventureros, por decirlo de algún modo, e incoherentes entre sí, pues mal casaba su nariz gruesa y ganchuda con sus orejas pequeñas y con sus ojos saltones enrarecidos con unas gafas redondas de carey, de cristales como abismos, con las que se diría que podría verse aumentado, como a través de una lupa, el universo.

Hace varios días que rompió el viento de levante, que es fenómeno de mucha bravura cuando le da por desatarse y hace que el pueblo huela a catacumba porque remueve los desagües y da fuelle a los husillos. (“Este viento huele a fenicio muerto”, según el dictamen de Barroso). Viento que pone a la gente además de mal humor, con mirada de meditadores pesimistas, y que provoca que los perros ladren por nada y menos, que correteen los gatos por las azoteas como luciferes erizados y que las gaviotas parezcan cometas errabundas.

El viento de levante recorre las calles, en fin, como una cabalgata invisible de demencia.

“Ponnos lo mismo”. Y el camarero se gira con su bandeja. Y la bandeja es un caleidoscopio.

Autor: Felipe Benítez Reyes.

Título: La gente.

Editorial: Fundación José Manuel Lara.