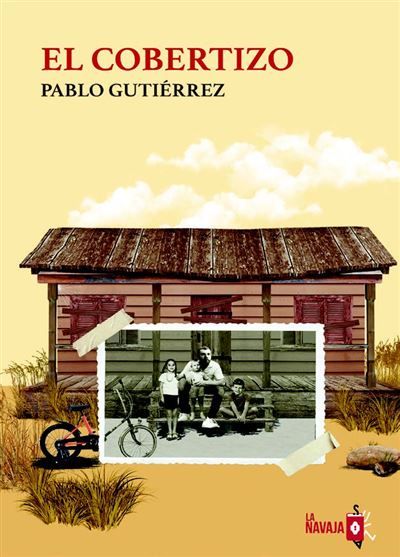

«El cobertizo», de Pablo Gutiérrez

CARLOS MANZANO

CARLOS MANZANO

La familia ha sido desde siempre uno de los grandes temas de la literatura en cualquiera de sus formatos. La familia condensa mucho de lo que nos define como seres humanos; constituye el primer nivel de socialización, nuestro primer peldaño en el aprendizaje de valores y ejemplos de vida, donde empezamos a desarrollar nuestras personalidades aún por definir y nuestros deseos aún por reprimir. La familia, del tipo que sea, va íntimamente ligada a nuestro progreso emocional, es la primera referencia que tenemos de lo que nos espera, es la principal herramienta con que contamos para medir lo que está bien y lo que está mal, para diferenciar lo que nos conviene de lo que nos apetece. Por ello la familia también representa el límite, las cortapisas, el control, las restricciones, el más elemental ejercicio de poder. Y la familia es, a menudo, el primer foco de conflicto al que deberemos hacer frente.

El escritor Pablo Gutiérrez, en su novela El cobertizo (La Navaja Suiza, 2025), nos presenta una familia ubicada en el sur de España que comparte muchos de los tópicos asociados a lo que vendría a ser una familia de clase media, o de clase trabajadora que ha hecho de la prosperidad del linaje su gran triunfo social. La trama discurre a lo largo de un día; acaba de fallecer uno de sus miembros, el tío Jaime, y eso hace que el resto de integrantes de la familia se reúna en una pequeña parcela rural que pusieron en pie hace unos años los hermanos fundadores de la estirpe, José y el fallecido Jaime. Según vamos acompañándolos en las pequeñas tareas cotidianas, iremos teniendo conocimiento de ciertos sucesos traumáticos del pasado que todavía permanecen vivos en las vidas de todos ellos. En ese ínterin, el hermano menor, Dani, joven de conducta errática y una peligrosa propensión a los excesos, lo que en su momento le hizo perder todo contacto con sus hermanos, vuelve a la casa familiar en compañía de una desconocida que responde al nombre de June. Y como no puede ser de otra manera, los silencios con que han tratado de sobrellevar las vicisitudes del pasado les estallan entre las manos.

Gutiérrez es extremadamente detallista a la hora de ir desgranando los hechos que marcaron a cada uno de los miembros de la familia; no solo evita tomar partido, sino que elude de manera consciente la posibilidad de refrendar o refutar las diferentes versiones de lo sucedido. Y llegados a cierto punto, una revelación inesperada, rotunda, inapelable, dejará en shock a todos ellos. A partir de ahí, las posibles reflexiones del lector se suceden de manera inevitable: ¿Es la realidad algo ajeno al proceso de ser contada? ¿Posee la razón aquel que es capaz de hilvanar la narración más sólida, la más eficaz, la más coherente? ¿Es siempre la versión de la víctima la que encierra más visos de veracidad? Son puertas abiertas que Pablo Gutiérrez elige no cerrar, porque en la vida, o en la única manera que tenemos de situarnos en este entorno existencial que denominamos vida, estamos tan escasos de herramientas para distinguir la sinceridad de la falacia como los personajes de El cobertizo. El peligro de ser engañados y manipulados nunca desaparece. Y a veces un gesto, una mirada, una actitud, es lo que puede hacer que nos decantemos por una opción u otra.

Gutiérrez es extremadamente detallista a la hora de ir desgranando los hechos que marcaron a cada uno de los miembros de la familia; no solo evita tomar partido, sino que elude de manera consciente la posibilidad de refrendar o refutar las diferentes versiones de lo sucedido. Y llegados a cierto punto, una revelación inesperada, rotunda, inapelable, dejará en shock a todos ellos. A partir de ahí, las posibles reflexiones del lector se suceden de manera inevitable: ¿Es la realidad algo ajeno al proceso de ser contada? ¿Posee la razón aquel que es capaz de hilvanar la narración más sólida, la más eficaz, la más coherente? ¿Es siempre la versión de la víctima la que encierra más visos de veracidad? Son puertas abiertas que Pablo Gutiérrez elige no cerrar, porque en la vida, o en la única manera que tenemos de situarnos en este entorno existencial que denominamos vida, estamos tan escasos de herramientas para distinguir la sinceridad de la falacia como los personajes de El cobertizo. El peligro de ser engañados y manipulados nunca desaparece. Y a veces un gesto, una mirada, una actitud, es lo que puede hacer que nos decantemos por una opción u otra.

Pero por encima incluso de esta apuesta argumental, Gutiérrez nos ofrece una exquisita pieza narrativa construida con oficio, donde a través de unos diálogos magníficos y un desarrollo narrativo tremendamente eficaz se invita al lector a asistir a un conflicto del que, en muchos momentos, pareciese ser también parte activa. Y es que resulta difícil ser testigo de un juego de representación ejercido con semejante fidelidad y tanta enjundia sin ceder a la tentación de asumir el papel de juez inapelable, quizá porque en lo más profundo de nuestra condición humana está la necesidad de proyectarnos más allá de nuestros límites corporales y convertir en propias las vicisitudes que estimamos más próximas a nosotros. O lo que es lo mismo, hacer nuestra la experiencia ajena, condición indispensable para reforzar cualquier rasgo de humanidad: es decir, dejarnos llevar por la tendencia a empatizar. Y la buena literatura se presta como pocas artes a ello.

Pero por encima incluso de esta apuesta argumental, Gutiérrez nos ofrece una exquisita pieza narrativa construida con oficio, donde a través de unos diálogos magníficos y un desarrollo narrativo tremendamente eficaz se invita al lector a asistir a un conflicto del que, en muchos momentos, pareciese ser también parte activa. Y es que resulta difícil ser testigo de un juego de representación ejercido con semejante fidelidad y tanta enjundia sin ceder a la tentación de asumir el papel de juez inapelable, quizá porque en lo más profundo de nuestra condición humana está la necesidad de proyectarnos más allá de nuestros límites corporales y convertir en propias las vicisitudes que estimamos más próximas a nosotros. O lo que es lo mismo, hacer nuestra la experiencia ajena, condición indispensable para reforzar cualquier rasgo de humanidad: es decir, dejarnos llevar por la tendencia a empatizar. Y la buena literatura se presta como pocas artes a ello.